半導体のリーク電流や微小電力で動作する回路の性能評価など、高感度な直流特性測定の方法やシールドの考え方について纏めておきます。シールドについては、諸説があり、実際には試行錯誤が必要なため、基本的な考え方だけを押さえておきます。

1.ケルビンコンタクト(四端子測定法)

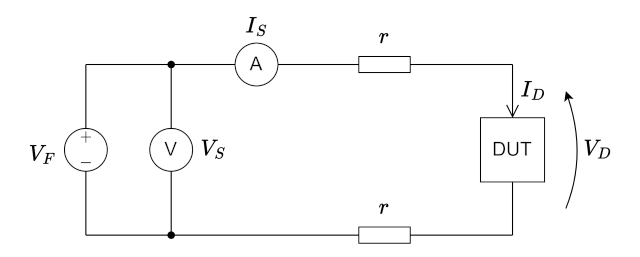

電圧と電流の両方を正確に計測するために、ケルビンコンタクトという方法が用いられます。DUT(Device under test)で示される素子の電圧と電流を測定するとき、下図の接続では、電流計の電流は\(\small I_S = I_D \)となり正確な電流値が得られますが、電圧計の電圧は\(\small V_S = V_D + 2rI_D \)となり、電圧測定値には、電流計や配線の抵抗\(\small r \)による誤差が発生します。

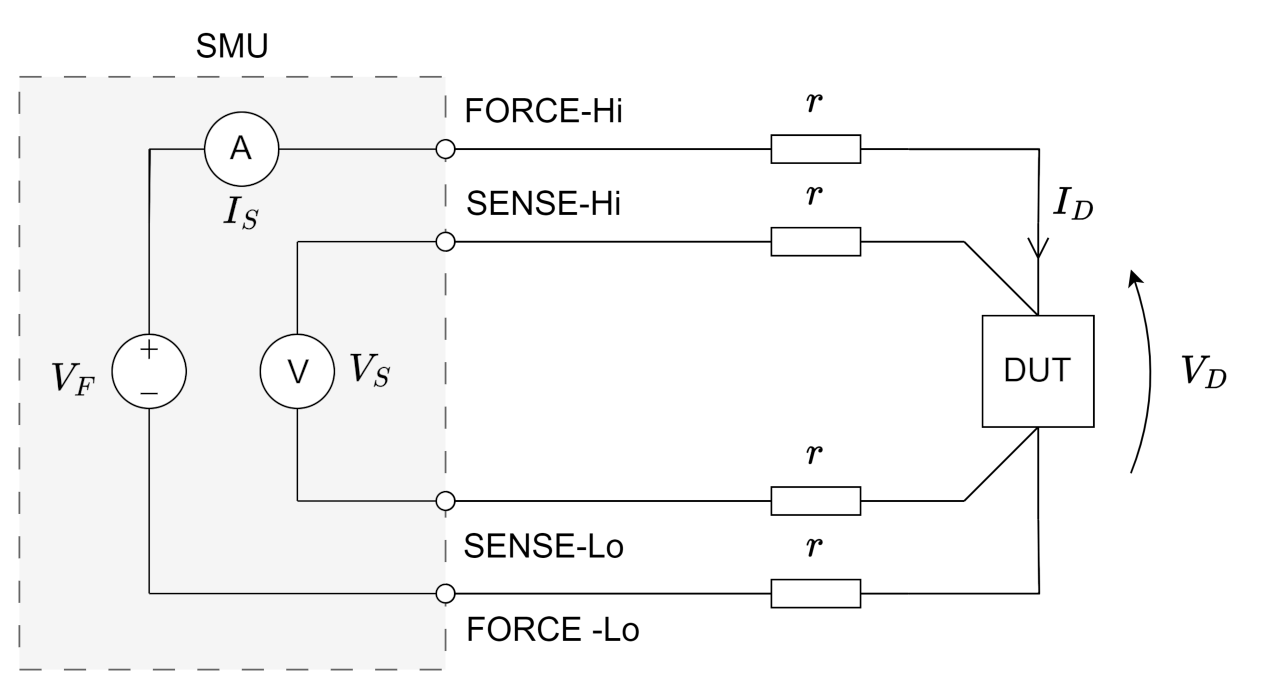

そこで、電流測定と電圧測定の経路を分けて、下図のように接続すると、\(\small I_S = I_D, V_S = V_D \)となり、電流計と配線抵抗の影響を受けない正確な測定結果が得られます。ただし、電圧計の入力インピーダンスは非常に大きく電流が流れないことが前提です。この接続法は、ケルビンコンタクト(四端子測定法)と呼ばれます。DC特性の計測器として、電圧源、電流源、電圧計、電流計を合わせた計測器が、SMU(Source Measure Unit)という名称で販売されています。SMUはケルビンコンタクトによる測定を前提としており、1チャネルあたり4個の端子を持っています。電流を流すための端子をFORCE-Hi(またはHi)とFORCE-Lo(またはLo)、電圧を測定するための端子をSENSE-HiとSENSE-Loなどと表記されます。

2.トライキシャルケーブル

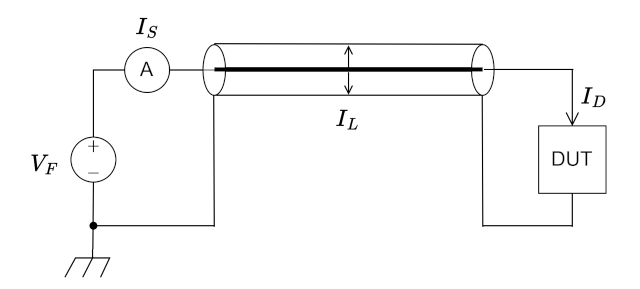

微小な電流や電圧を測定するときは、雑音対策が必要です。計測器とDUTを接続するケーブルを同軸ケーブルにして、外部雑音(クロストーク)を遮蔽(シールド)することが有効です。しかし、微小な電流を測定するとき、下図のように、同軸ケーブルの芯線と外部導体の間のリーク電流\(\small I_L \)による、測定電流\(\small I_S \)の誤差が問題になります。

\[ I_S = I_D + I_L \]

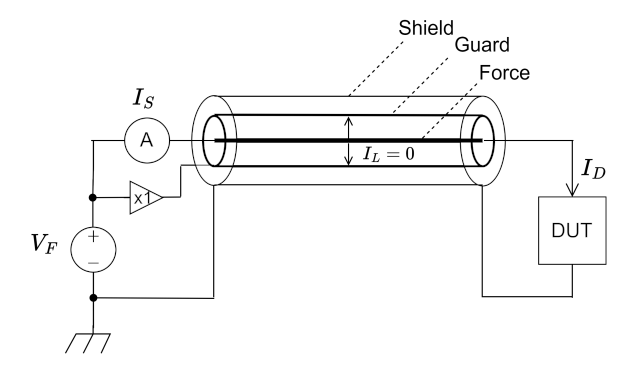

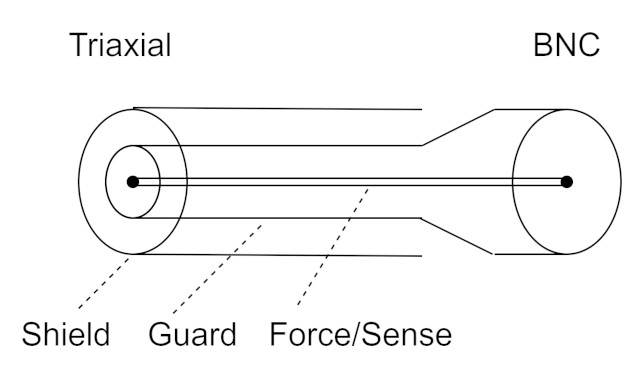

SMUは、リーク電流を防ぐために、トライキシャルケーブル(三重同軸ケーブル)を接続するコネクタを装備しています。下図のように、トライキシャルケーブルを用いると、芯線(Force)に測定対象となる電流を流し、その外側の導体(Guard)に、バッファーを介して電流を流さずに芯線と同電位を加えることができます。ForceとGuardは、同電位であるため、ケーブル内のリーク電流\(\small I_L \)を\(\small I_L = 0 \)とすことができます。さらに、最も外側の導体(Shild)をGNDに接続することにより、シールド効果を持たせることができます。

\[I_S = I_D\]

3.シールド

シールドには、外部への電磁妨害を防ぐ役割と外部からの電磁界の影響を防ぐ役割があります。高感度なDC特性測定(微小電圧、電流の測定)では、外部電磁界の影響を防ぐためにシールドが必須です。

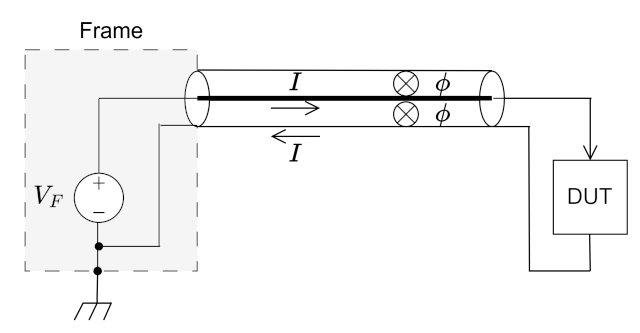

同軸ケーブルを用いて、下図のように計測器と測定対象(DUT)接続することにより、計測器のフレーム(筐体)、同軸ケーブルの外部導体、DUTを入れるシールドボックス内部に外部電荷により発生した電界が入り込まなくなります(ガウスの法則)。

また、電流ループの面積が小さくなり、外部磁界\(\small \phi \)による誘導起電力の発生を防ぎます(ファラデーの法則)。

さらに、ケーブルに流れる電流\(\small I \)が作る磁界も芯線の電流と外部導体の電流の大きさが等しく向きが逆となるため、芯線電流磁場と外部導体電流磁場が互いに打ち消しあい、外部への磁界の発生を防ぎます(アンペアの法則)。

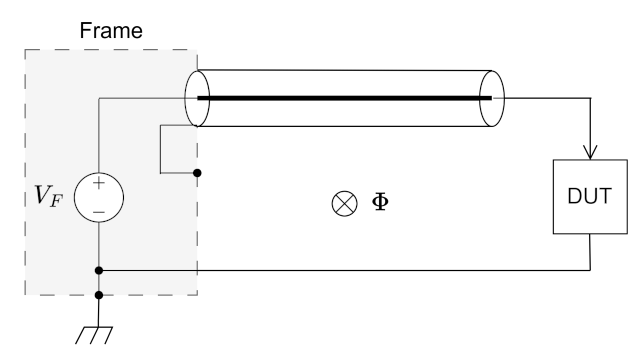

プローバを用いて測定を行う場合は、DUTのパッド(チップ上の電極)毎に別のプローブをコンタクトさせる必要があるため、電流の往路と復路に別のケーブルを使用します。この場合、下図に示すように、電流ループの面積が大きくなり、外部磁界\(\small \Phi \)による誘導起電力の削減効果はなくなります。しかし、この接続でも、DUT側のシールドが十分行われていれば、経験的にpA以下まで電流測定ができるようです。

4.SMUとDCプローブの結線

SMUとDCプローブの結線は意外と複雑なので、覚え書きとして接続例を記録しておきます。

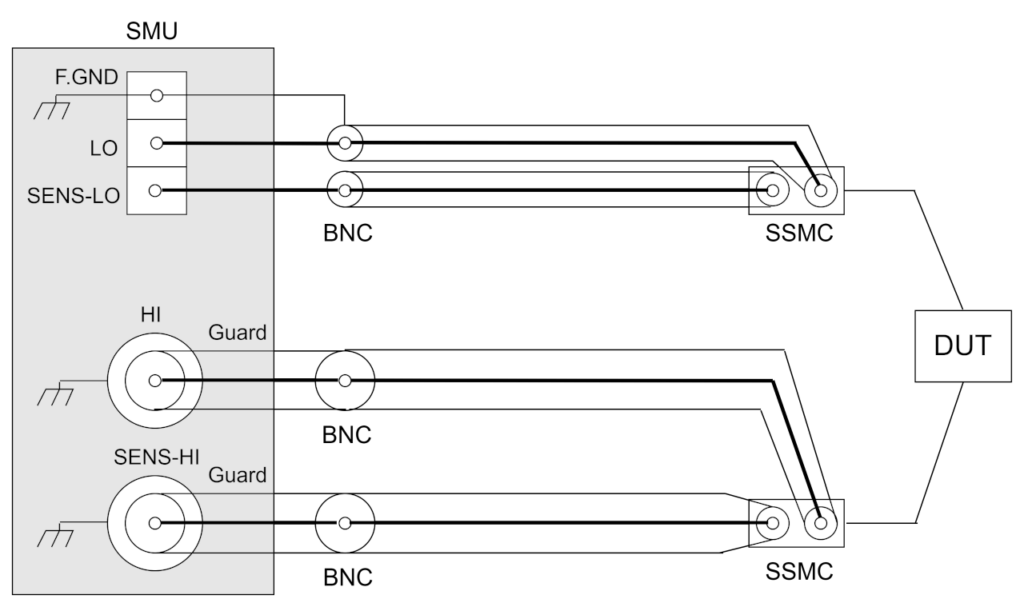

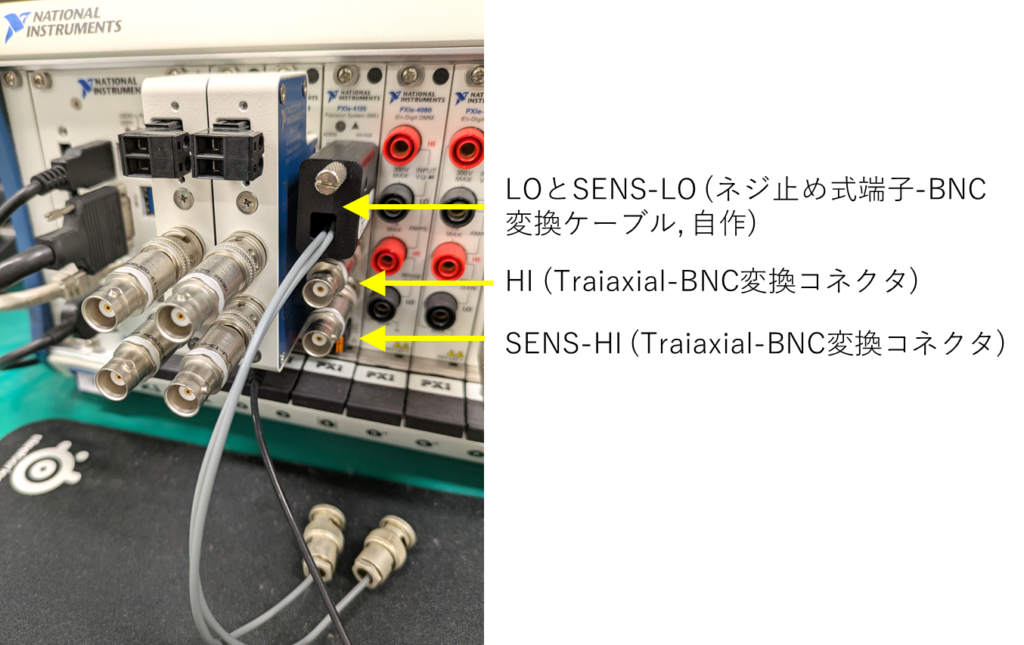

SMUは、トライキシャルコネクタ(Triax)を装備していますが、DCプローバの接続端子は、BNCコネクタ(二重同軸コネクタの一種)になっているため、直接に接続できません。このため、Triax-BNC変換コネクターが必要になりますが、ここでは、微小電流の測定を想定して、TriaxのGuardをBNCの外部導体に接続するタイプの変換コネクタ(下図)を使用します。この他、TriaxのShieldをBNCの外部導体に接続するタイプや、TriaxのGuardとShieldの両方をBNCの外部導体に接続するタイプのものが販売されているようです。

SMUのBNCコネクタ(変換済み)とDCプローブのSSMCコネクタを同軸ケーブル(Form Factor: 105-540)で接続します。下図の例では、HI、SENS-HIに接続された同軸ケーブルの外部導体がGuard(芯線と同電位)になるため、GNDとショートさせないよう注意してください。

[注] SMUのフレームグランド(F.GND)とプローバの筐体を接続して、同電位にします。

サブスレッショルド領域で動作するCMOS回路の特性も問題なく測定できていますが、上記の接続方法が最適かどうかは不明です。雑音が多いようなら、プローバのGNDの接続先を変えてみてください。SMUのチャネル数が多くなると(MOSFETのDC特性の場合3チャネル必要)、GNDの接続は面倒です。BNC中継ボックスがあると便利です(自作品で十分)。

コメント

“DC特性計測” への1件のフィードバック

[…] Guard, ShieldおよびSens-Hiの役割については、DC特性計測の記事を参照。 […]