金沢大学に設置されているカスケード・マイクロ・テック(現フォームファクター)のRFプローバ(RF-1)を、RF測定とDC測定の両方で使用する方法について記録しておきます。

1.RFプローブの取り付け

プローブの取り付けの前に、顕微鏡が上がった状態にしておきます。顕微鏡を奥方向へ押し上げると、鏡筒が上がった状態で固定されます。

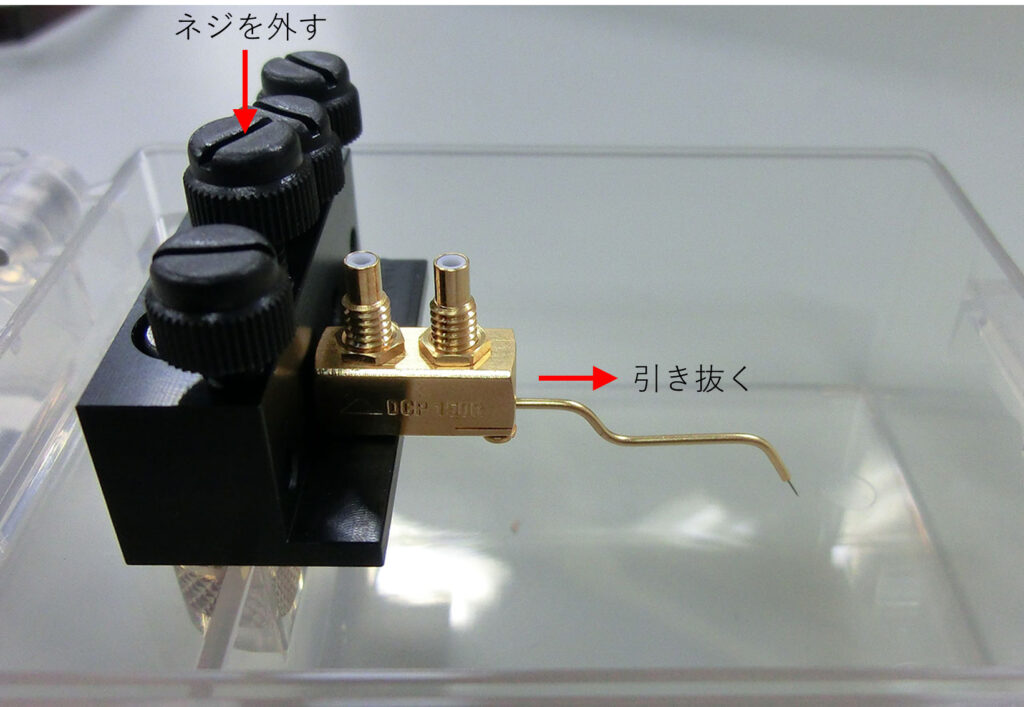

プローバのアーム先端のネジ2個/アームを取り外しておきます。ネジの脱着は専用の六角レンチ(下図)または4mmの六角レンチを使用します。

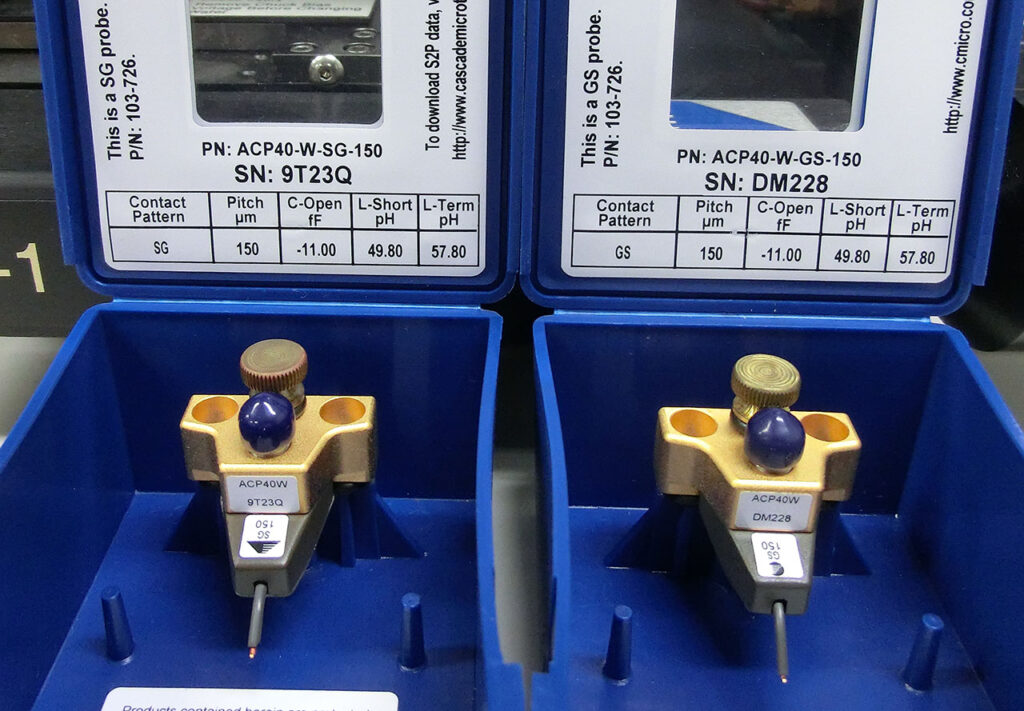

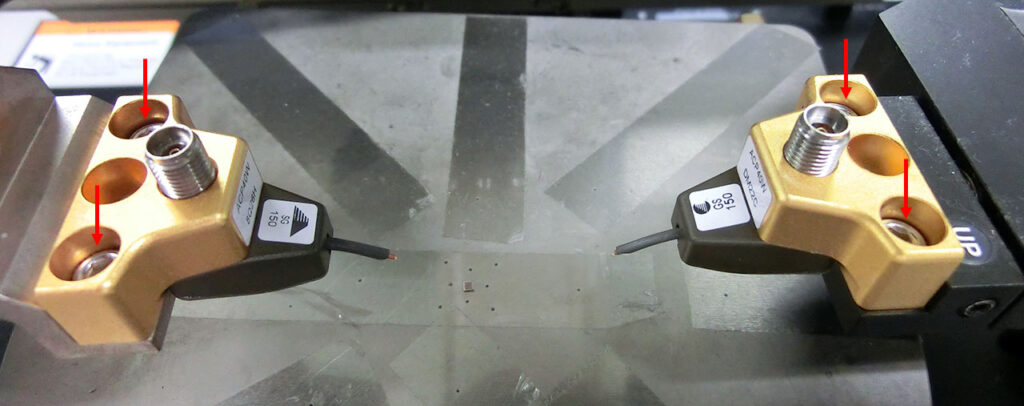

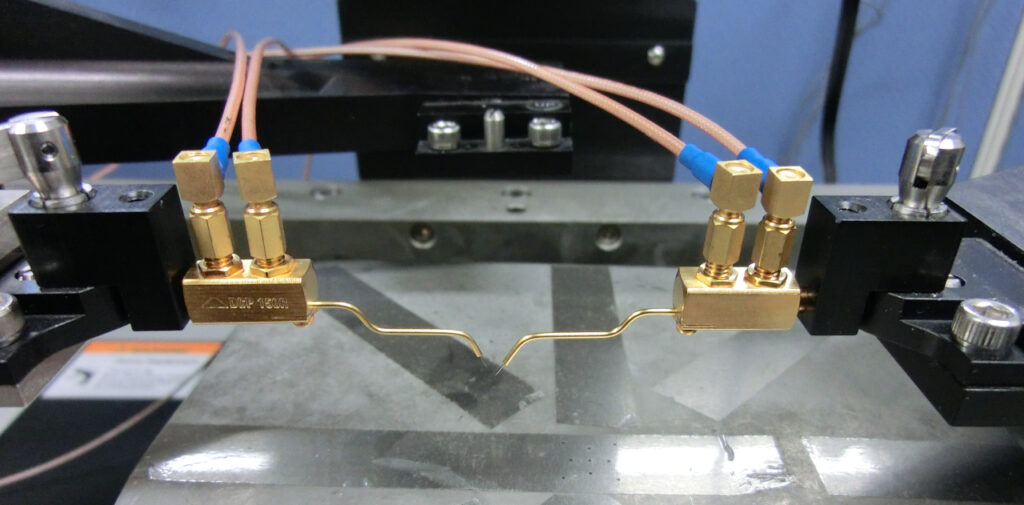

RFプローブは、下記の3種類のコンタクト構造があるので、チップ上のパッドの配置に合わせて、対応するRFプローブを選びます。間違った箱に保管されていることがあるので、箱ではなく本体で、どのタイプのプローブか確認してください。下図写真は、150umピッチのGS,とSGプローブです。10GHz以上の測定では、G-S-Gプローブのほうが無難ですが、パッド数が増えるため、大きいチップ面積が必要です(製造費用が高くなる)。

- S(Signal)-G(GND)

- G(GND)-S(Signal)

- G(GND)-S(Signal)-G(GND)

プローブの先端に触れないよう注意しながら中央のネジを取り外して、プローバのアーム先端に取り付け、アーム当たり2個の六角ネジを締めます。

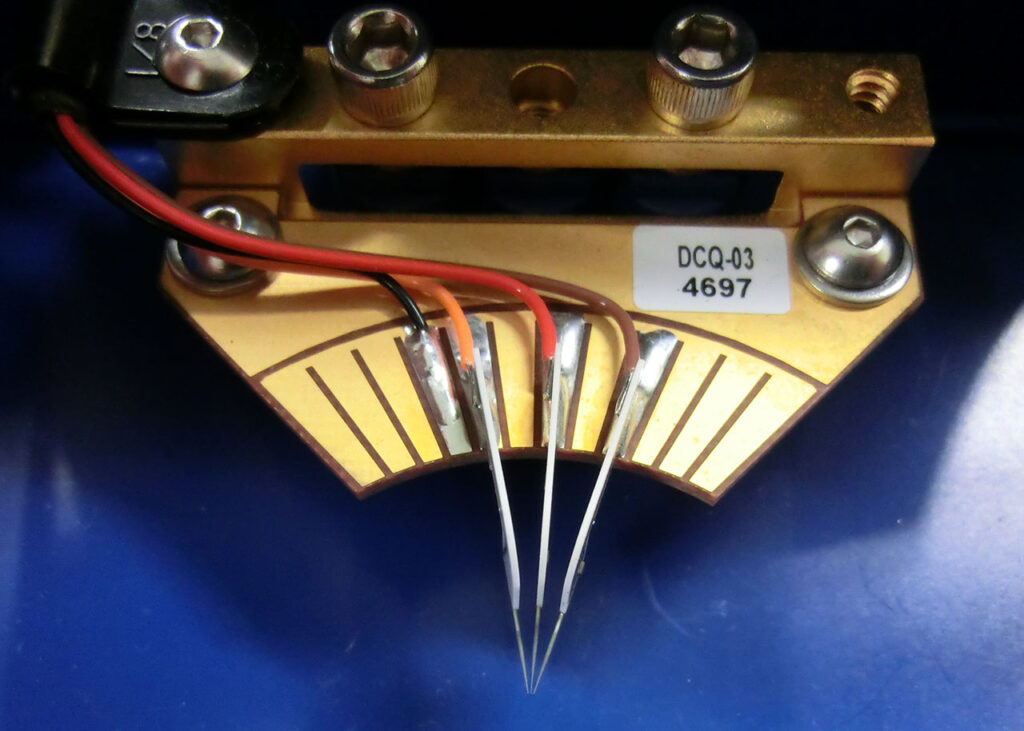

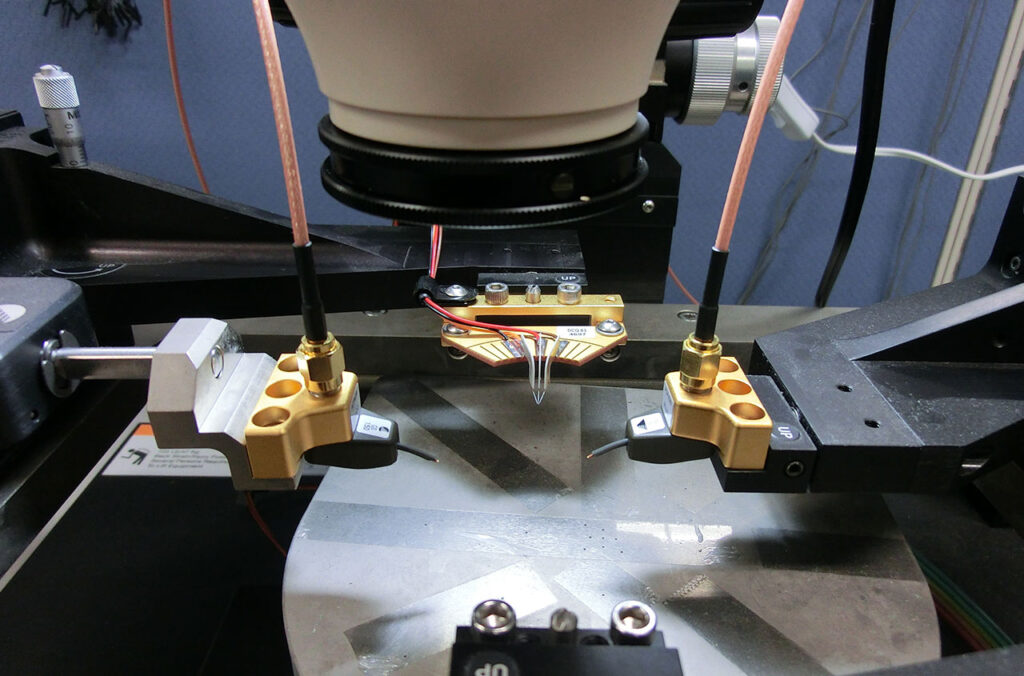

デバイスに電源またはバイアスを印加する場合は、RFプローブと同様にして、残ったアームにDCプローブ(品番 DCQ-03)を取り付けます。アームは4方向しかないので、チップ上のパッド配置には制約があります。

Kコネクタ(Kuバンド以下の測定であればSMAでもよい)のケーブルを接続して完成。顕微鏡は、下に降りないように支えているバーを手動で外して、定位置に戻します。ウエーハチャック(ウエーハを乗せる台)は、そのままではチップの吸着ができないため、不要な穴を塞ぐ必要があります。全面にフィルムを貼って、必要な吸着穴だけ、針で穴を通すとよいでしょう。

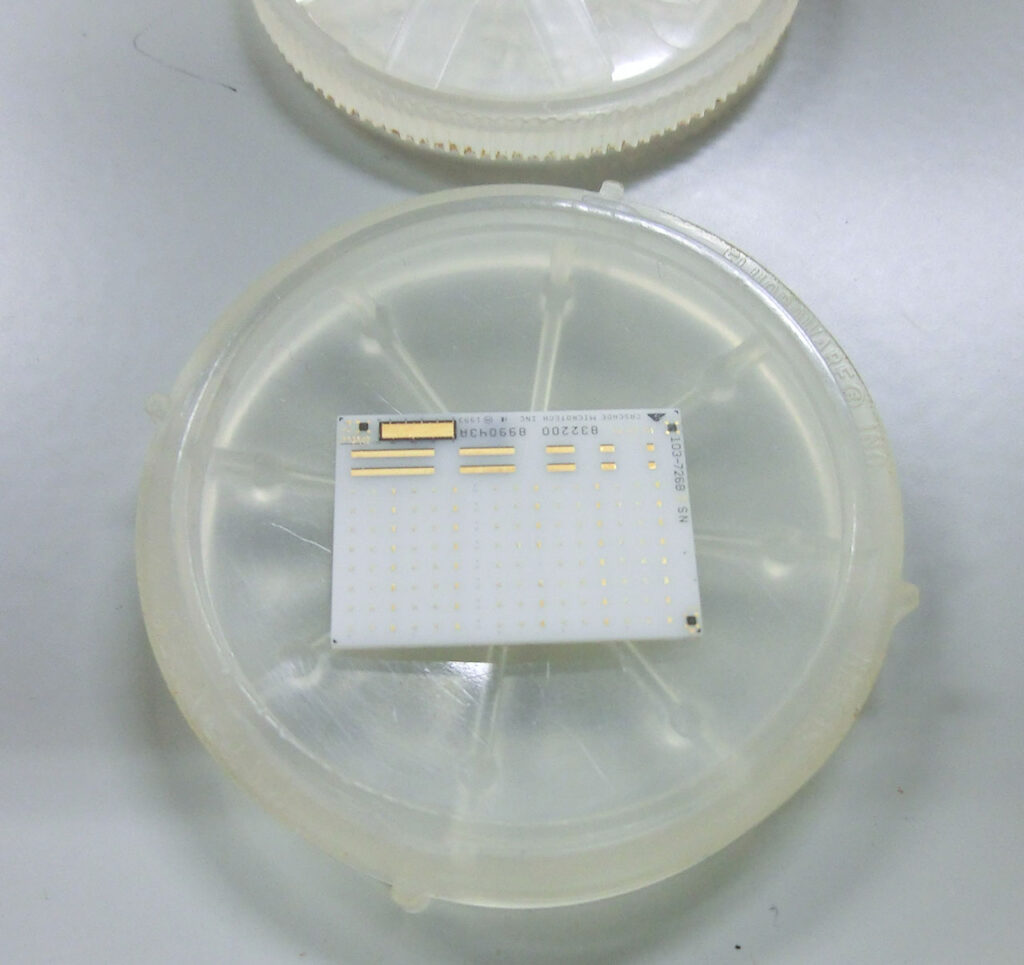

ネットワークアナライザ等による測定の前にRFプローブの校正が必要です。Rプローブの校正には、プローブヘッド校正基板(下図)を使用しますが、校正の方法は、計測器によって異なり、また、自分で操作してみないと分からないと思いますので、先輩や指導教員に聞いて下さい。

2.DCプローブの取り付け

半導体デバイスの測定などの精密なDC測定を行うためには、ケルビン測定用のDCプローブ(下図)を使用します。金色の外鞘の部分はシールドで、先端部に少しだけ軸の信号探針が覗いています。ケルビン接続を行うために同軸コネクタが2個付いていますが、両方とも、芯線が信号探針、外部導体がシールドになっています。

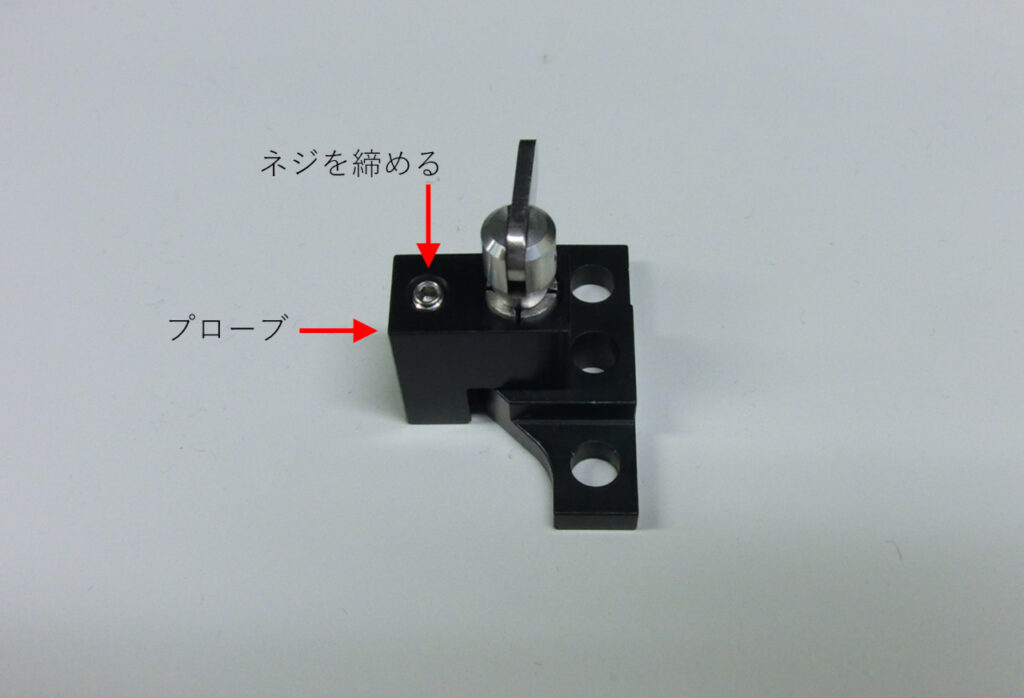

RFプローバのアームには、カスケード・マイクロ・テックのDCプローブ DCP-150R が直接取り付けられないため、下記のアダプター(品番 104-913+ 105-053)を使用します。アダプターにプローブを差し込み、1.5mm六角ネジを締めて固定します。

SSMC-BNC同軸ケーブル(品番 105-540)をプローブに接続します。ケーブルのコネクタは、プローブのコネクタに入りにくいので、真っ直ぐ慎重に差し込んでから、ネジを締めます。

以上で、DCプローブの取り付けが完了しました。計測器(主にSMU, Source Measure Unit)との接続はやや複雑なので、慣れていない人は、「DC特性計測」も参考にしてください。