データシートに出ていない電圧領域の特性や、リーク電流の評価、シミュレーションモデルとの特性比較など、意外と多くの場面で、半導体デバイスの精密なDC特性を調べたいことがあります。

本投稿は、金沢大学に設置されているナショナルインスツルメンツ社のモジュール式計測器を用いて、MOSFETの電流-電圧特性を計測する学生向けの解説ですが、他のSMU(Source Measure Unit)を使用する場合にも参考になると思いますので一般公開します。

測定内容

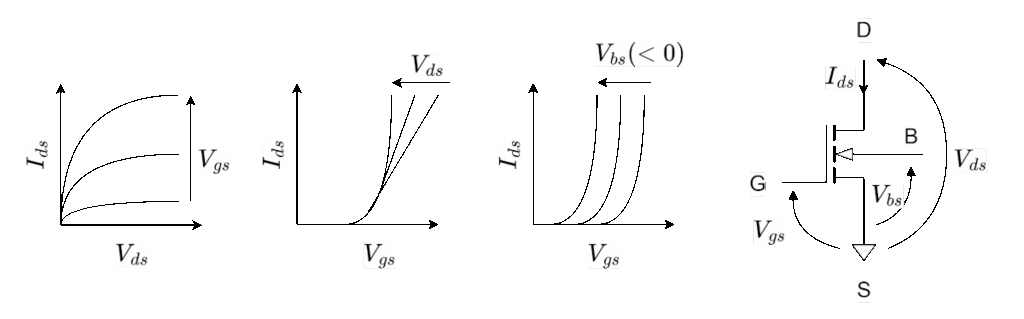

ここでは、MOSFETの測定例について説明します。標準的なMOSFETは、D, G, S, Bの4端子デバイスであるため、ソースを基準として、\( \small V_{ds}, V_{gs}, V_{bs}\)の3電圧を印加し、各端子に流れ込む電流を測定します。ここでは、代表的な次表の特性を測定します。

| 特性(縦軸-横軸) | パラメータ1(変数) | パラメータ2(定数) |

|---|---|---|

| \( \small I_{d}-V_{ds}\) | \( \small V_{gs}\) | \( \small V_{bs}\) |

| \( \small I_{d}-V_{gs}\) | \( \small V_{ds}\) | \( \small V_{bs}\) |

| \( \small I_{d}-V_{gs}\) | \( \small V_{bs}\) | \( \small V_{ds}\) |

SMUのポート

計測器のスロット2~4に下表のSMUが装着されています。

| スロット番号 | SMU型番 |

|---|---|

| 2 | PXIe-4138 |

| 3 | PXIe-4138 |

| 4 | PXIe-4135 |

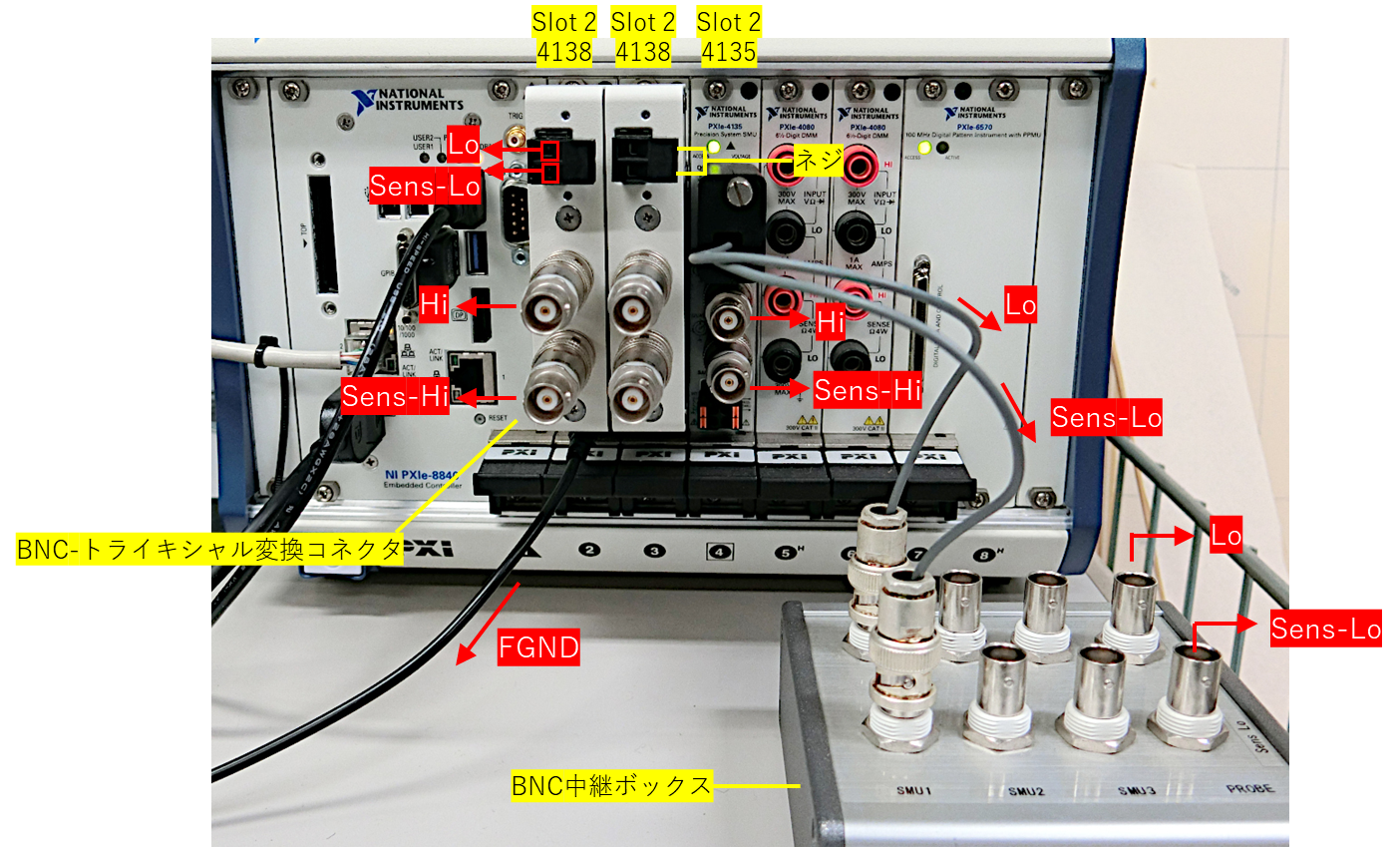

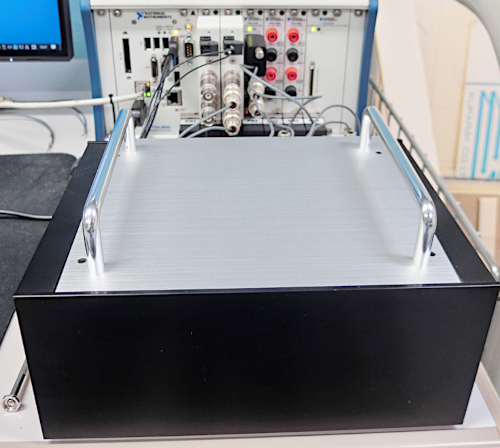

SMUの端子は下記写真のように配置されています。ウエーハプローバを使用する場合は、図2のように、BNC-トライアキシャル変換コネクタを用いてプローバのケーブルと接続します。Slot4のPXIe-4135のLoとSens-Loは、プローバとの接続のため、BNCコネクタ(オス)が取り付けてありますので、BNC中継ボックスまたはBNC中継コネクタで、一旦、BNCコネクタ(メス)に変換してください。

パッケージ品のデバイスを測定する場合は、トライキシャルケーブル(三重同軸ケーブル)を用いて接続するか、Triax-BNC変換コネクタを接続して、二重同軸ケーブルを用いて接続します。以降の説明では、Triax-BNC変換コネクタを使用して、二重同軸ケーブルでパッケージ品のデバイスに接続する想定で説明します。

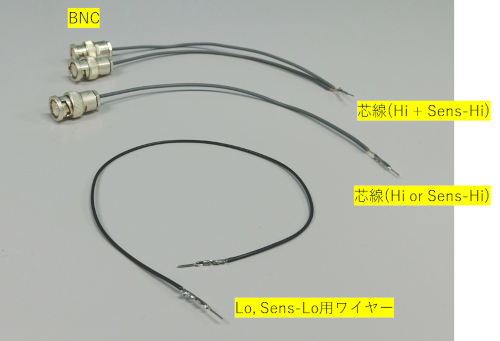

接続ケーブルの作製

図3のように、BNCに同軸ケーブルを取り付けて、芯線をデバイスにはんだ付けします。外部導体(Guardを接続)はデバイスに接続しませんので、芯線とショートしない位置で切っておきます。PXIe-4138のLo, Sens-Loはマイナスネジ止め式なので、BNCは必要ありません。

デバイスの接続

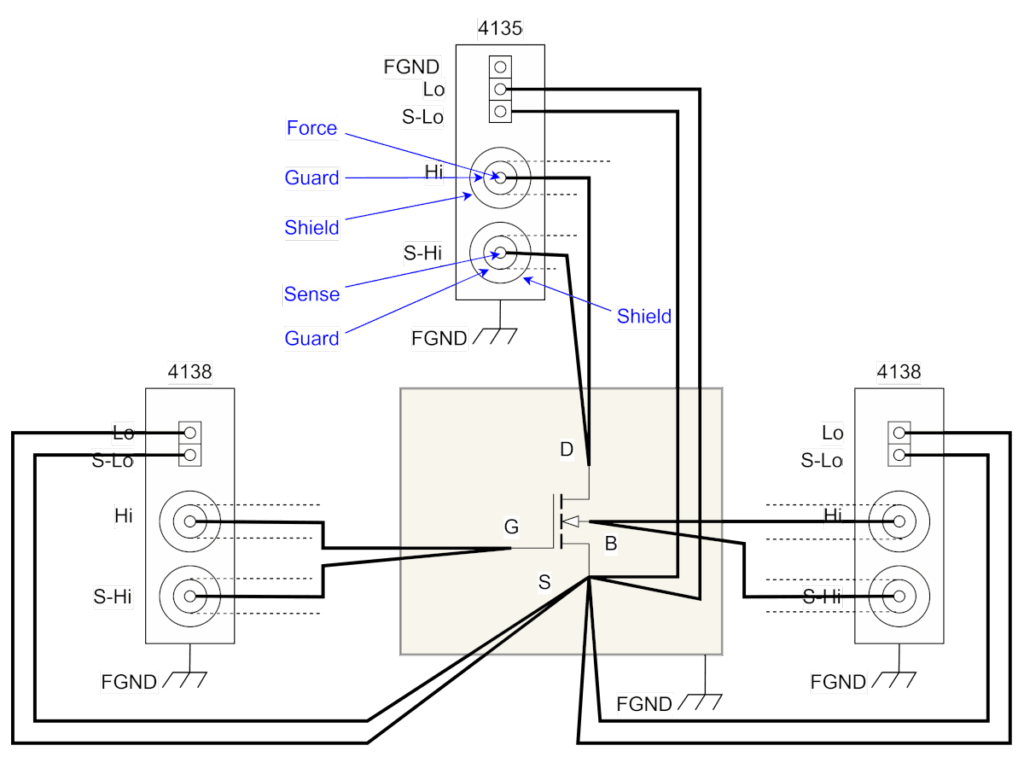

測定するデバイスとSMUを図4のように接続します。金沢大学のモジュール式計測器には、SMUとして、PXIe-4138(電流確度1pA), PXIe-4135(電流確度10fA)の2種類がマウントされていますが、高確度のPXIe-4135のほうを電流計測に使用してください。以下の例では、ドレイン電流\( \small I_d\)を測定しますので、デバイスのドレイン端子にPXIe-4135を接続しています。

- HiとS-Hi(Sens-Hi)端子の接続

- SMUのHiとS-Hi端子は、トライキシャル構造になっているため、トライキシャルケーブル(三重同軸ケーブル)を使用するか、Triax-BNC変換コネクターで二重同軸に変換します。2重同軸を使用する場合は、外部導体がGuardになるため、ShieldまたはFGNDとショートしないように注意してください。デバイスに接続するのは、芯線(Force/Sense)のみです。

- Guard, ShieldおよびSens-Hiの役割については、DC特性計測の記事を参照。

- LoとS-Lo(Sens-Lo)端子の接続

- PXIe-4135のLo, Sens-Loは、BNC-同軸ケーブルでデバイスのS端子にはんだ付けします。PXIe-4138のLo, Sens-Loは、単線をSMUにネジで取り付け、他端をS端子にはんだ付けします。

- FGNDの接続

- 各SMUのFGND(フレームGND)は、筐体内部で共通になっているため、配線する必要はありませんが、デバイスのシールドボックスと接続する必要があります。図2のFGNDと書かれた線を参考に、バナナプラグ・ケーブルで接続してください。

なお、デバイスとケーブルの接続は、熱起電力の影響が出るような微小電圧領域でなければ、コネクタで接続しても測定できないことはないですが、直接ハンダ付けするのが理想です。

直流のシールドボックスは、高価なものでなくてかまいません。図5は、市販の蓋付きの金属ケースにFGND用のバナナプラグレセプタクルと測定基板固定用のネジを取り付けた自作品です。

測定条件の設定と実行

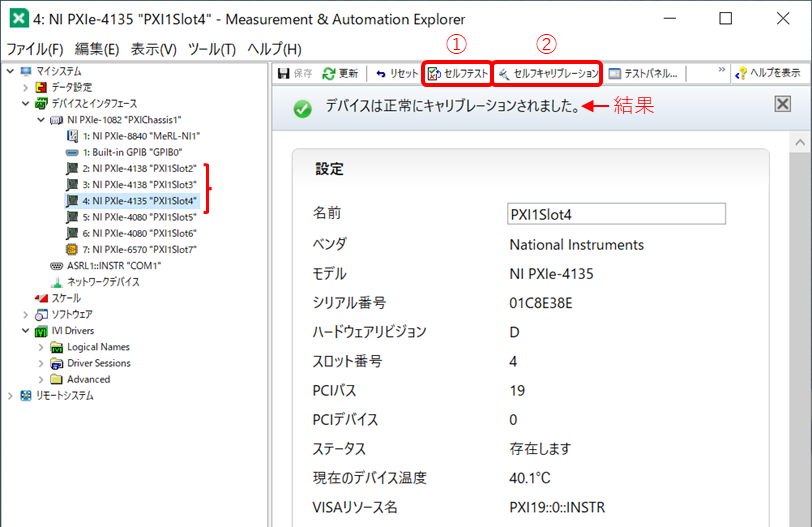

NI PXIe にログインし(パスワードが必要)、NI Maxを起動し、各モジュールごとにキャリブレーションを実施します。

- 左欄でデバイスとインターフェース – NI PXIe を展開して、SUM(PXIe-4135, 4138)を選択

- セルフテストを実行し、結果欄にエラーがないことを確認

- セルフキャリブレーションを実行し、結果欄にエラーがないことを確認

デスクトップのVIフォルダに、下記の計測を行うためのLabView VI (VIrtual Instrument)が入っています。あまり使い込んでいないので、バグがあるかもしれません。動作がおかしかったら自分で修正しましょう。

| 縦軸-横軸 (パラメータ1) | ファイル(ダウンロード) |

|---|---|

| \( \small I-V \) (2端子デバイス用) | PXIe_I-V_Diode.vi |

| \( \small I_{d}-V_{ds} (V_{gs})\) | PXIe_Id-Vd_FET_Para-Vg.vi |

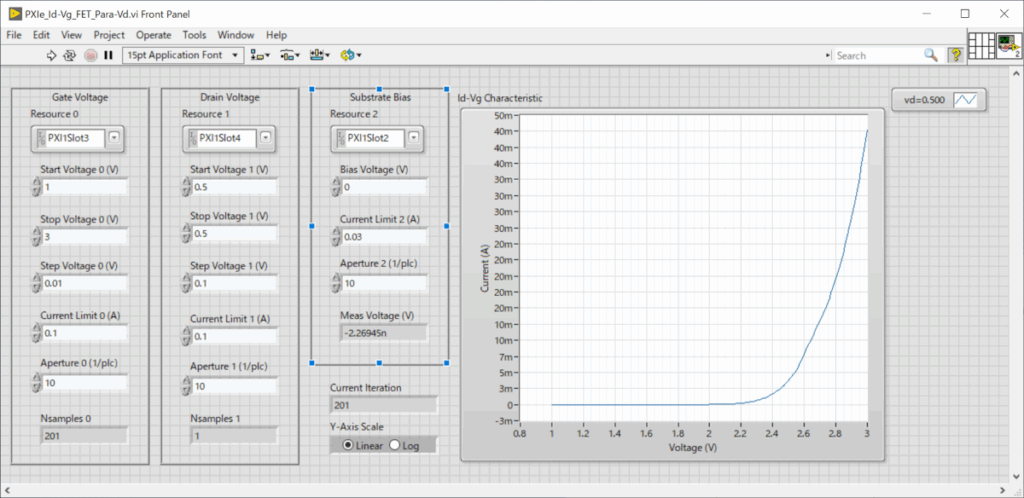

| \( \small I_{d}-V_{gs} (V_{ds})\) | PXIe_Id-Vg_FET_Para-Vd.vi |

| \( \small I_{d}-V_{gs} (V_{bs})\) | PXIe_Id-Vg_FET_Para-Vb.vi |

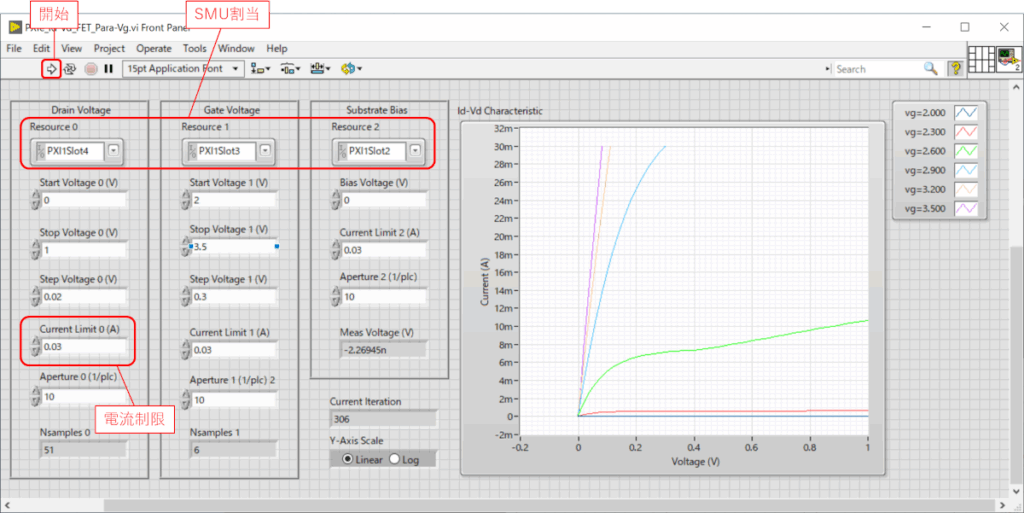

- \( \small I_{d}-V_{ds} (パラメータ V_{gs})\)

- 左側のDrain Voltage, Gate Voltage, Substrate Bias欄の設定を行う

- 3端子デバイスの場合は、Substrate Bias欄の設定は不要

- Resource欄は、SMUのモジュールを割り当てる

- Drain電流を測定するので、ドレインに高精度なPXIe-4135を割り当てるとよい)

- Current Limitは、電流の絶対最大定格よりも小さな値を設定

- この値より大きな電流が流れると、測定を中止し、次のステップに進む

- Apertureは、大きくするとノイズが減るが、測定時間が長くなる

- AC電源雑音をキャンセルするため整数値を設定すること(PCLはPower Line Cycleの略)

- 開始ボタンをクリック

- 測定データを保存するファイル名を入力

- 測定開始

- 測定結果のグラフが表示され、データがテキストファイルに保存される

- 左側のDrain Voltage, Gate Voltage, Substrate Bias欄の設定を行う

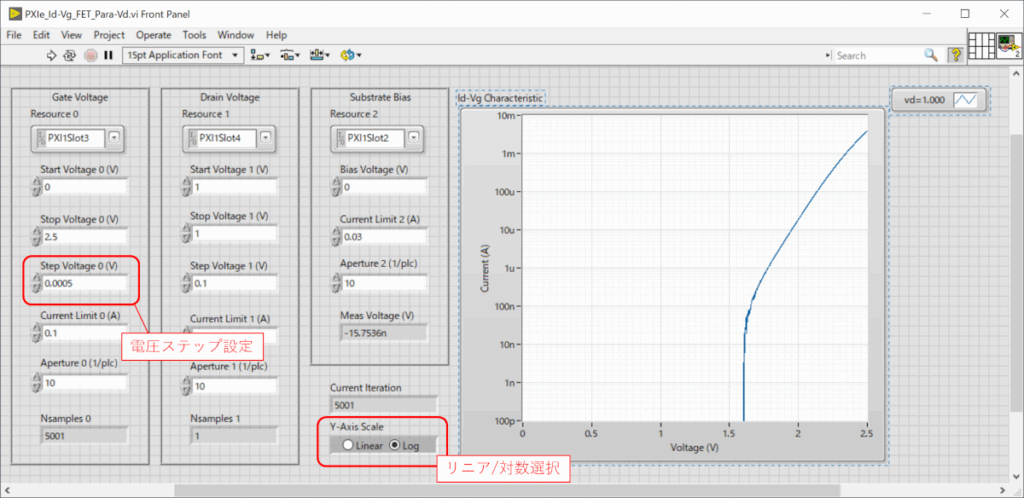

- \( \small I_{d}-V_{gs} (パラメータ V_{ds})\)

- \( \small I_{d}-V_{ds} (パラメータ V_{gs})\) のときと同じ操作手順であるが、Drain と Gate の設定欄順序が違っているので注意

サブスレッショルド領域では、電流-電圧特性は対数関数になるため、電流軸を対数目盛で表示するとグラフが見やすい。以下のようにして、対数目盛表示させることもできる。

- \( \small I_{d}-V_{gs} (パラメータ V_{ds})\) 対数目盛の実行例

- Substrate Bias設定欄の下のY-Axis ScaleのボタンでLogを選んで、測定を実行する

- 電圧によって電流が大きく変化するため、電圧ステップの設定を小さな値にする